重返注视和倾听---读《他者的消失》有感

2022-08-30 10:57院办

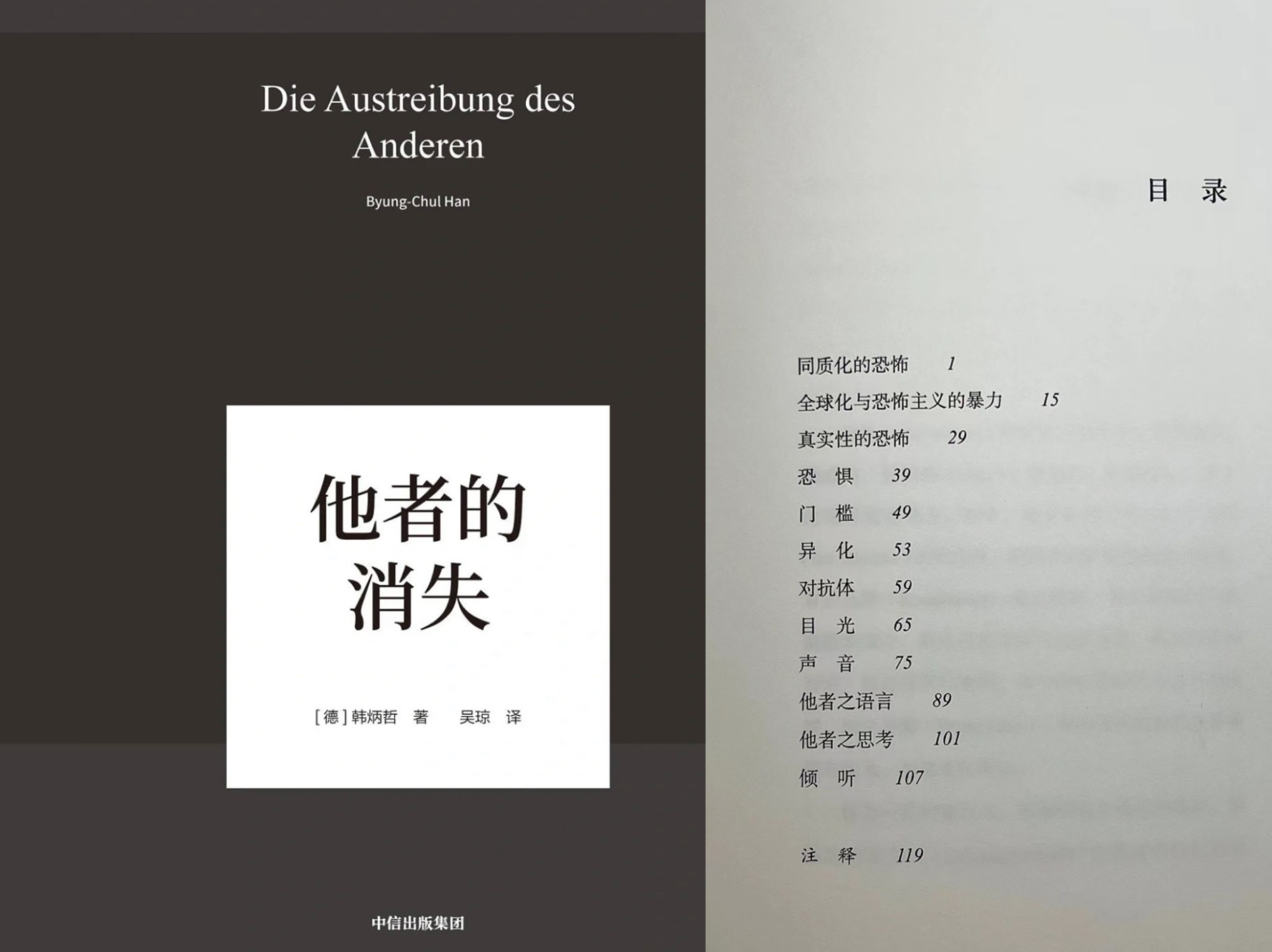

牛津大学教授、人类学家项飙号召重建对话的精神,德国哲学家韩炳哲则来警示「他者的消失」。《他者的消失》这本书试图告诉人们,在大数据互联网时代,人容易陷入“信息茧房”之中迷失自我、丧失边界,最终走向“自我毁灭”。书中说:如今个体的困境不再来自他者,而是来自自我。普遍症状是:因自我的夸大、他者的缺席而引发焦虑。这就是说,我们如今只关心自我价值或意义上的追逐和挣扎,不再知晓他人苦乐,所以连焦虑都只能源自自己——如同一具边饥渴边灌酒,却倒多少流多少,永远无法被满足的骷髅——我们需要佩戴多光辉的勋章才值得被注视?需要多歇斯底里地发声才值得被真正倾听?

使人变成单子化孤立的自我经营者,以恐惧提高生产率。“空心病”也是这种恐惧的表现,这个概念源自北大危机干预中心的徐凯文教授,他发现北大有三成学生因价值观缺陷引发了“空心”一样的心理障碍,“他们不知道为什么活下去,活着的价值和意义是什么。” 这样过度关怀自己,最终也许能够活在强大思维中,却是脱离内心感受。这时,大脑就像一个罩子,割裂了我们与外部世界的联系,我们把头脑近乎依赖成“妈妈”,这样一来可能无坚不摧、快意恩仇,也没有风险、疼痛,却也丧失了意义,丧失了生命的丰盛。

让我们试着从问题中挖掘答案---人渴望被注视和倾听---所以我们回到了“目光”与“声音”,的确如作者所言,人们急需再次从与他者的关系出发来审视生活,倾听他者之言并做出回应。

当我们身处医疗行业谈医患关系和人文关怀时,其实谈的就是去建立这样一份带温度的链接,一种看见他人情绪与倾听对方需求的真实关系。近代临床医学之父、医学教育家、医学活动家威廉·奥斯勒说:“行医是一种艺术而非交易,是一种使命而非生意。因为医学的存在,并不全然是为了延长生命,而是要让生命获得更大的快乐。”我们有理由相信,人文关怀的到位,可以使疾病的治愈发生在手术台和药物之前。

(院办 李嘉丽)